일 년에 두세 차례씩 모이는 부부 동반 모임을 이번에는 인천에서 했다.

월미공원과 중국인 거리, 그리고 자유공원을 걸었다.

인천역에서 만나 버스를 타고 월미공원으로 이동을 했다.

어릴 적부터 인천에서 자랐고 지금도 송도에 사는 친구가 안내를 맡았다.

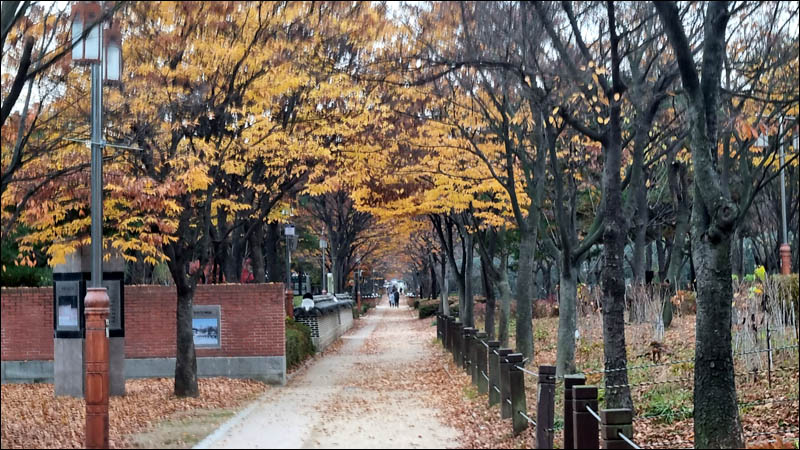

단풍은 절정을 지나긴 했지만 여전히 고왔다.

토닥토닥 우산에 떨어지는 빗소리가 늦가을의 정취를 더했다.

예전에 군부대였다는 공원길은 걷기에 편안하게 가꾸어져 있었다.

부담 없는 옛이야기와 실없는 농담을 주고받으며 걸었다.

월미도 해안을 지났다.

송도 친구 부부는 젊은 시절 이곳에 있는 한 아담한 경양식 집에서 데이트를 했다고 한다.

놀랍게도 그 '성지(?)'가 옛 모습 그대로, 바로 그 자리에서 여전히 문을 열고 있었다.

가슴 두근거리던 시절의 추억은 누구에게나 소중한 자산이다.

그리고 나이에 상관없이 산다는 것은 끊임없이 그런 추억을 만들어 가는 일이다.

그런 슬픈 눈으로 나를 보지 말아요

가버린 날들이지만 잊혀지진 않을 거예요

오늘처럼 비가 내리면은 창문 너머 어렴풋이 옛 생각이 나겠지요

그런 슬픈 눈으로 나를 보지 말아요

가버린 날들이지만 잊혀지진 않을 거예요

생각나면 들러봐요 조그만 길모퉁이 찻집

아직도 흘러나오는 노래는 옛 향기겠지요

그런 슬픈 눈으로 나를 보지 말아요

가버린 날들이지만 잊혀지진 않을 거예요

-산울림, <창문 너머 어렴풋이 옛 생각이 나겠지요.> -

월미공원에서 다시 버스를 타고 인천역 앞으로 돌아와 중국인 거리, 자유공원을 걸었다.

어둠이 내리기 시작한 중국인 거리는 휘황찬란한 조명으로 불을 밝히고 있었다.

예전 우리 사회 속에서 겪었던 거부와 차별을 딛고 이제는 형편들이 나아진 것인지.

오래된 오정희의 소설 「중국인 거리」에는 한국전쟁 직후의 이곳이 등장한다. 시(市)를 남북으로 가르는 철도가 항만에서 끝이 잘리는 이곳은 어린아이의 시점에서 한결같이 어둡고 축축하게 묘사된다.

해안촌 혹은 중국인 거리라고도 불리어지는 우리 동네는 겨우내 북풍이 실어나르는 탄가루로 그늘지고, 거무죽죽한 공기 속에 해는 낮달처럼 희미하게 걸려 있었다.

바로 그들과 인접해 살고 있으면서도 그들 중국인에게 관심을 갖는 것은 아이들뿐이었다. 어른들은 무관심하게 그러나 경멸하는 어조로 <뙈놈들>이라고 말했다. 우리는 그들과 전혀 접촉이 없었음에도, 언덕 위의 이층집, 그 속에 사는 사람들은 한없이 상상과 호기심의 효모(酵母)였다.

그들은 우리에게 밀수업자, 아편장이, 누더기의 바늘땀마다 금을 넣는 쿠리, 그리고 말발굽을 울리며 언 땅을 휘몰아치는 마적단, 원수의 생 간(肝)을 내어 형님도 한 점, 아우도 한 점 씹어먹는 오랑캐, 사람 고기로 만두를 빚는 백정, 뒤를 보면 바지도 올리기 전 꼿꼿이 언 채 서 있다는 북만주 벌판의 똥덩어리였다. 굳게 닫힌 문의 안쪽에 있는 것은, 십 년을 사귀어도 좀체 내뵈지 않는다는 깊은 흉중에 든 것은 금인가, 아편인가, 의심인가.

공원꼭대기에는 전설로 길이 남을 것이라는 상륙작전의 총지휘관이었던 노장군의 동상이 있었다. 그곳에서는 시가지 전체가 한눈에 들어왔다. 선창에 정박해 있는 크고 작은 배들의 깃발이 색종이처럼 조그맣게 팔랑이고 있는 사이 기중기는 쉬지 않고 화물을 물어 올렸다. 선창에서 멀찌감치 물러나 섬처럼, 늙은 잉어처럼 조용히 떠 있는 것은 외국 화물선일 것이다. 공원 뒤쪽의 성당에서는 끊임없이 종을 치고 있었다.

철로 너머 제분 공장의 굴뚝에서 울컥울컥 토해내는 검은 연기는 전쟁으로 부서진 도시의 하늘에 전진(戰塵)처럼 밀려들고 있었다. 전쟁사에 길이 남을 것이라는 치열했던 함포 사격에도 제 모습을 고스란히 지니고 있는 것은 중국인 거리라고 불리우는, 언덕 위의 이층집들과 우리 동네 낡은 적산 가옥들뿐이었다.

시가지 쪽에는 아직 햇빛이 머물러 있는데도 낙진처럼 내려앉은, 북풍에 실린 저탄장의 탄가루 때문일까, 중국인 거리는 연기가 서리듯 눅눅한 어둠에 잠겨들고 있었다.

시의 정상에서 조망하는 중국인 거리는, 검게 그을린 목조 적산 가옥 베란다에 널린 얼룩얼룩한 담요와 레이스의 속옷들은, 이 시의 풍물(風物)이었고 그림자였고 불가사의한 미소였으며 천칭의 한쪽 손에 얹혀 한없이 기우는 수은이었다. 또한 기우뚱 침몰하기 시작한 배의, 이미 물에 잠긴 고물(船尾)이었다.

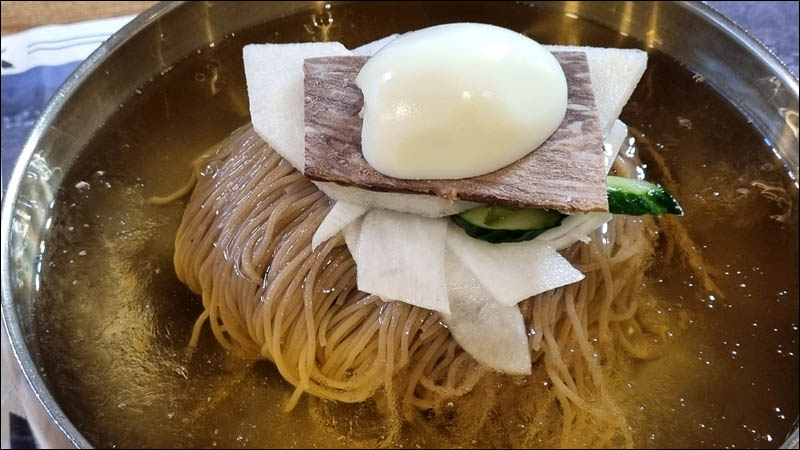

지금도 기본적인 골격-철도, 제분공장, 중국인 거리, 장군 동상, 내항, 성당-은 변하지 않은 이곳을 차례로 걸어 신포동에 있는 경인면옥에서 저녁과 반주를 했다. 사는 일의 무거움이나 고단함은 잠시 늦가을의 빈 나뭇가지에 걸어두어도 되는 시간이었다.

댓글