저하들의 여름방학.

학교도 어린이집도 쉰다. 초등학교 방학은 길고 어린이집은 짧다.

예전엔 학교 안 가는 것만으로 아이들은 충분히 즐겁고 부모들은 방학 숙제만 챙기면 되었다.

하지만 요즘 방학은 부모들에게, 특히 맞벌이부부에게 고민이다.

이제까지 학교에서 챙겨주었던 아이들 돌봄 시간을 고스란히 떠안아야 하기 때문이다.

방학 특별 시간표를 짜느라 딸아이는 고민스러워했다.

그러고도 채워지지 않는 공백은 아내와 나의 몫이 된다.

손자 저하들은 아내와 나를 좀 더 볼 수 있는 것에 즐거워한다.

감정 표현이 직설적인 2호저하는 나를 볼 때면 격렬하게 포옹을 하며 달려들기도 한다.

손자들을 볼 때면 아내와 나의 일은 분업화되어 있다.

나는 저하들과 놀고 그 나머지 일 전부- 식사 빨래 정리 등은 아내가 한다.

어느 것이 더 힘든 지 따지기 어렵다. 아내는 농담조로 푸념을 한다.

"집에서 나는 손끝에 물을 안 묻히는 공주인데 여기 오면 무수리가 돼."

힘든 건 사실이지만 즐거운 것도 사실이다.

고레에다 히로카즈 감독의 영화 『엔딩노트』의 주인공인 스나다 도모아키 씨는 말기암 판정을 받고 죽기 전까지 해야 할 일을 적는다. 흔히 말하는 버킷리스트를 작성하고 실행하는 것이다.

(어둡거나 슬픈 분위기는 아니다.) 그중 한 가지가 "손주들과 지치도록 놀기"다.

나는 가끔 그 영화를 떠올린다.

'열심히 놀자!'

'아내와 연애 이후 내가 이렇게 열심인 일이 있었을까?' 하고 자문해보기도 한다.

폭염주의보가 연일 문자로 날아오지만 저하들은 개의치 않는다.

집안 놀이가 시들해지면 밖으로 나간다. 땀에 흠뻑 젖을 정도로 자전거를 몰고 다닌다.

나는 준비해 간 찬물을 저하에게 뿌려주기도 하며 뒤를 쫓아간다.

소방서 방문은 근래 2호 외출의 필수 코스이다.

마음씨 좋은 소방관 아저씨를 만나는 날은 차에 올라타는 횡재를 하거나 소방차 출동 순간을 목격하기도 한다. 벌써 몇 번 소방차 꽁무니에도 오르고 운전석에 올랐다. 구급차도 물론이다.

로이(소방차)가 출동하면 질문이 시작된다.

"왜 출동한 거야?" (어디서 불이 났겠지. 사실 불이 나서 출동한 것 같지는 않았지만.)

"소방차가 불이 난지 어떻게 알았어?" (누가 불이 났어요 도와주세요 하고 전화를 했을 거야.)

"어디로 출동한 거야?" (근처 어디 아파트려나?)

"근데 왜 사다리차는 출동 안 했어?" (높지 않은 데서 불아 났나 봐.)

"왜 불이 났어?" (사람들이 실수를 했을 거야. 그러니까 조심해야 돼.)

"근데 왜 엠버(구급차)는 출동 안 했어?" (다친 사람이 없어서.)

"언제 돌아와?" ( 불을 다 끈 다음에.)

그러고 나면 소방차가 불 끄고 돌아올 때까지 기다리겠다고 도로 위에 앉는다.

소방서 방문은 진심이지만 그다음에 아이스크림 가게에 들른다는 걸 잊어먹은 적은 없다.

아내는 평소 아이스크림을 좋아하는 유아 입맛을 지닌 내 의지의 반영이라고 의심하기도 한다.

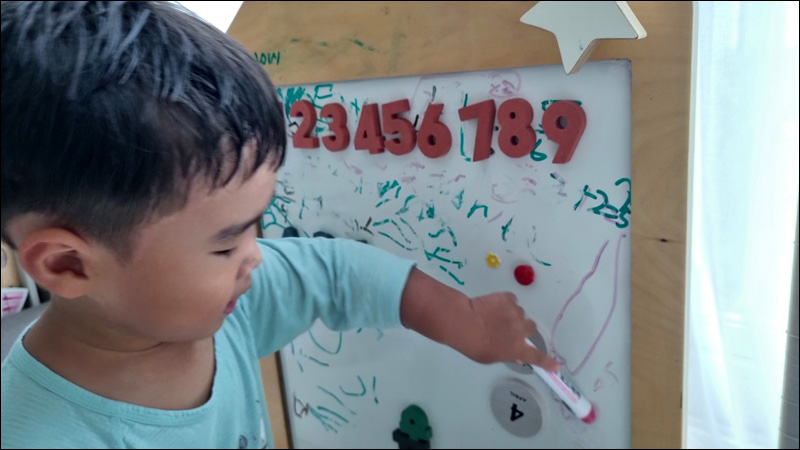

2호 저하는 소방서 순시를 끝내고 아파트로 돌아와서도 놀이를 쉬지 않는다.

햇볕에 달궈져 뜨끈뜨끈한 미끄럼틀에 깨의치 않고 다양한 포즈로 미끄러져 내려온다.

나는 입구에 앉아 있다가 뒤에서 부딪혀오는 저하 때문에 놀라는 연기를 반복해야 한다.

1호 저하는 방학 중에도 축구를 쉬지 않는다.

며칠 전 축구대회에선 최우수선수상을 받았다고 상장을 자랑스럽게 펼쳐 보이기도 했다.

읽는 책도 아르헨티나 선수 메시의 전기일 정도다.

어제는 모처럼 시간이 나서 (아내도 참석하여) 오래간만에 보드게임을 하기도 했다.

"모두의 마블"은 일부러 져주기가 힘든 게임인데 어제는 저하가 압도적인 점수로 승리를 했다.

저하는 기분이 좋은지 잊어먹어서는 안 된다며 점수와 날짜를 별도로 적어두었다.

1호저하는 늘 아내와 내가 가져가는 음식에 관심이 많다.

"오늘은 뭐 먹어요?"

"니가 맞춰 봐."

"갈비찜!"

('백수 할아버지가 그 비싼 걸 어떻게 매일?' 하고 마음속으로만 대답하며 비굴하게(?)고개를 젓는다.)

"삼계탕? 아니면 만둣국?"

우리가 만들어가는 음식 중 저하는 이 세 가지를 가장 좋아한다.

보통 갈비찜과 만둣국은 아내가, 삼계탕은 내가 만들어 간다.

만둣국은 어제 먹었으니 말복 전에는 삼계탕을 한 번 준비할 생각이다. 아내와 나는 세상에 보기 좋은 것 중 하나가 어린 자식 입 속에 들어가는 음식임을 딸아이 어릴 적 이후 다시 실감한다.

땅거미가 져서야 들어온 아이들과 함께 밥을 먹는다

뛰노느라 하루를 다 보내고

종일 일한 애비보다 더 밥을 맛나게 먹는다

오늘 하루가, 저 반그릇의 밥이

다 아이들의 몸이 되어가는 순간이다

바람이 불면 나무는 제 잎을 어찌할 줄 모르고

따스한 햇볕에 꽃봉오리가 불려나오듯

그렇지, 아이들도 제 몸을 제가 키운다

아내와 나는 서로를 조금씩 떼어내

불꽃 하나 밝힌 일밖에 없다

그 후 내 生은 아이들에게 이전되었다

그러다 보면 열어놓은 창문으로 시원한 바람이 들어오리라

오랜만에 둥그렇게 앉아

아이들의 밥 위에 구운 갈치 한 토막씩 올려놓는다

잘 크거라, 나의 몸 나의 牲

죽는 일이 하나도 억울할 것 같지 않은

시간이 맴돌이를 하는 어느 저녁 때다

- 황규관, 「어느 저녁때」 -

음식처럼 같이 노는 시간도, 기억도 저하들의 몸을 만들어가는 자양분이 되기를 바랄 뿐이다.

'일상과 단상' 카테고리의 다른 글

| 그래서 너흰 아니야 (0) | 2024.08.04 |

|---|---|

| 디카시 (0) | 2024.08.03 |

| 촛불 100회 (0) | 2024.07.28 |

| 올림픽 '알쓸신잡' (0) | 2024.07.27 |

| 잠자리 (0) | 2024.07.25 |

댓글