꾸따를 떠나 우붓으로 왔다. 지난 여행기를 뒤져보니 2004년이 마지막 우붓이었다.

바로 얼마 전에 우붓을 다녀간 것 같은데 훌쩍 20년이 지난 것이다. 미국 생활이란 장기간의 공백이 있었고, 은퇴를 하면서부터는 발리의 남쪽인 짐바란에서부터 시작하여 해마다 한 곳씩을 목표로 꾸따와 스미냑을 거쳐 북상을 하다가 우붓을 목전에 두고 코로나로 막힌 것도 한 이유였다.

숙소는 코마네카(Komaneka Monkey Forest).

20년이란 세월에 우붓에는 가히 상전벽해에 견줄만한 변화가 있었던 것 같지만 코마네카는 우붓 하면 떠오르는 초록의 이미지를 가진 아담한 규모의 숙소였다.

코마네카에서는 늘 싱그러운 바람이 감미롭게 불어왔다.

바람 방향으로 얼굴을 향하고 눈을 감으면 바람에 실려오는 초록이 얼굴에도 묻는 것 같았다.

아내와 나는 숙소를 걷거나 식당 가든테라스에 앉아 하루에도 몇 번씩 "아! 좋다!"를 연발했다.

누가 왜 그렇게 우붓을 좋아하느냐고 묻는다면 바람 때문이라고 할 것 같았다.

숲 속에 들어선 수영장도 무척 깔끔하고 아름다웠다. 그러나 수영장 '죽순이·죽돌이'인 아내와 내게 수영 욕구는 일지 않았다. 선선한 기온과 바람 때문이었다. 딱 한 번 본전(?) 생각에 혼자서 수영을 해보았다. 아내는 수영복도 걸치지 않은 평상복으로 의자에 누워 있었다. 수영이 나쁘지는 않았지만 물 밖에 가만히 앉아 불어오는 바람 속을 상상으로 유영하는 것이 더 좋았다.

코마네카의 부속 식당 가든테라스(The Garden Terrace Restaurant)에서는 조식과 간단한 애프터눈 티를 제공했다. 아침 8시경 식당에 앉으면 숙소의 직원이 늘 식당 앞 정원 저만치에 신에게 바치는 제물인 짜낭사리(Canang Sari)를 놓았다. 그 모습이 경건하고 예뻐서 사진을 찍어도 되겠냐고 하니 흔쾌히 승낙을 해주었다.

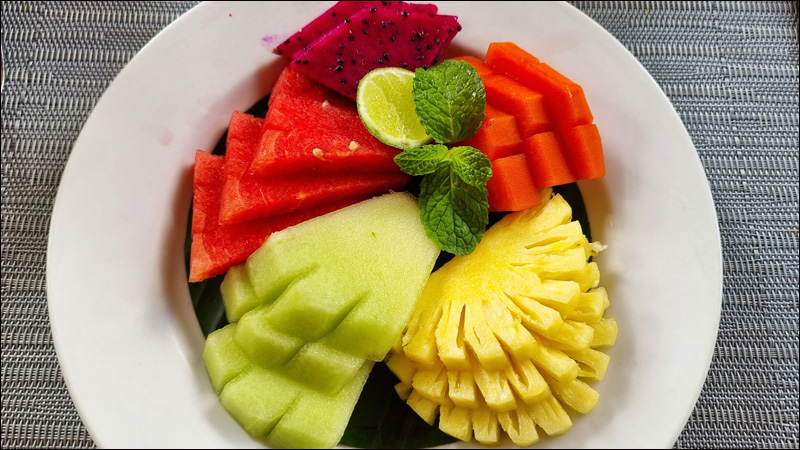

아침 식사는 주문식이었다. 아내와 메뉴를 바꿔가며 먹었다.

아침과 애프터눈 티 타임에도 싱그러운 바람은 멈추지 않았다.

여행은 낮선 세계로의 진입만은 아니다. 그리운 것들과의 재회의 시간이기도 하다.

- 신경숙의 글 중에서 -

아내와 내겐 발리가 그렇고, 우붓이 그렇고, 우붓의 초록과 바람이 그렇다.

'여행과 사진 > 인도네시아' 카테고리의 다른 글

| 2023 발리 6 - 우붓 식당 몇 곳 (0) | 2023.07.27 |

|---|---|

| 2023 발리 5 - 우붓의 미술관 (0) | 2023.07.25 |

| 2003 발리 3 - 꾸따에서 한 일 (0) | 2023.07.23 |

| 2023 발리 2 - '첫' 그리고 '지금' 발리 (0) | 2023.07.23 |

| 2023 발리 1 (0) | 2023.07.20 |

댓글