장마와 여름이 시작되었다. 더불어 모기철도 함께 시작되었다.

식구들 중에 유독 모기들에게 인기가(?) 많은 나는 산채길에서든 집에서든 십여 차례 그놈들에게 원치 않는 헌혈을 해야 여름이 지날 것이다.

아내는 나와 함께 있으면 모기에 안심한다.

아내에겐 관심이 없고 나에게만 달려들기 때문이다.

그럴 때 나는 "봐! 나랑 결혼 잘했지?" 하고 억지 공치사를 해대기도 한다.

결혼 전 아내의 별명은 모기였다.

'그 모기'는 내게 별 관심이 없어 나만 혼자 애가 닳아 그 주위를 맴돌아야 했다.

'맴돌았다'는 것은 순화시킨 표현이고 '껄떡거렸다'는 표현이 적절할 수도 있다.

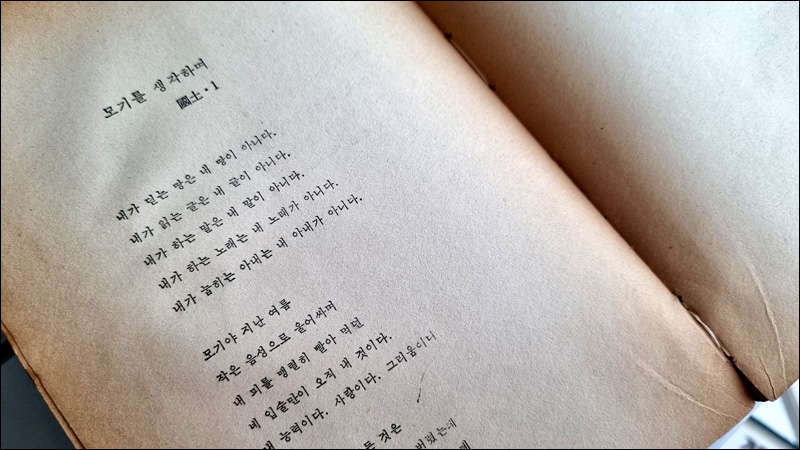

그 당시 또 좋아하던 시인 조태일의 「국토」 연작시 1편 제목이 하필 「모기를 생각하며」여서 나는 그것이 무슨 나의 사랑시라도 되는 양 걸핏하면 '모기 씨' 앞에서 읊어대곤 했다.

댓글