여행 전날 충남 지방에 눈과 함께 추위 소식이 있었다.

너무 많은 눈이 내리지 않았기를, 너무 춥지 않기를 바라며 출발을 했다.

서해안 고속도로를 벗어나 개심사를 가다 보면 길 옆으로 옛 삼화목장을 지나게 된다.

"1969년에 김종필 씨가 드넓은 산지를 목초지로 '개발'하겠다고 조선시대에 12진산(鎭山)의 하나였던

상왕산의 울창했던 숲을 모두 베어내고 외제 풀씨를 뿌려 심은 것이다."(한국문화유산답사회)

정치권력의 과잉 시대였기에 가능했던 일인지도 모르겠다.

그래서인지 사람들은 한때 이곳을 '김종필 목장'이라고 불렀다.

나무 한 그루 없이 굽이치는 넓은 언덕은 우리나라에선 확실히 보기 드문 풍경이다.

간밤에 내린 눈은 빛바랜 초지 여기저기에 희끗희끗 쌓여 있었다.

사진을 찍기 위해 차를 세우고 문을 열자 바람이 거세게 지나갔다.

삼화목장은 80년 정치격변기에 국가에 귀속되어 현재는 한우만 전문으로 키우고 연구하는 목장이 되었다.

1117ha(348만 평)의 면적에 약 3,000마리의 소를 보유한 이곳의 정식 명칭은 "농협경제지주 한우개량사업소"이다.

개심사(開心寺) 아래 주차장에는 겨울인 데다 평일이어서인지 두세 대의 차만 서 있었다.

주변 대부분의 식당과 카페는 찾는 이 없는 개점휴업 상태였다.

한 식당 문 앞에는 고양이 두 마리가 웅크리고 서로 몸을 포갠 채 추위를 견디고 있었다.

발자국 소리에 놀란 듯 어디선가 강아지 한 마리가 튀어나와 앙증맞은 목소리로 짖기도 했다.

위협을 가한다기보다 행인의 관심을 끌려는 재롱처럼 보였다.

일주문을 지나 멀지 않은 곳에 '마음을 씻으라'는 세심동(洗心洞) 표지가 있었다.

'마음을 여는' 개심(開心)'의 도량까지는 계곡을 건너는 작은 다리를 지나 많은 계단을 올라야 했다.

도중에 우리와 반대 방향으로 내려가는 한 사람만 만났을 뿐 적요로움이 이어졌다.

절 입구에 다다라 여름엔 연꽃이 아름답다는 연못을 지나니

해강 김규진(海崗 金奎鎭)이 썼다는 현판 "象王山 開心寺"가 눈에 들어왔다.

서예에 무지한 나의 눈에도 깔끔한 인상의 글씨였다.

개심사는 아담한 규모의 절이다. 마당엔 눈을 쓴 자국이 가지런했다.

아내와 그 길을 따라 천천히 절 안팎을 걸어 다녔다. 오래전에 왔을 때와 크게 변한 것이 없어 보였다.

요사채인 심검당(尋劍堂)에는 건물 부재로 사용한 휘어진 나무가 그대로 드러나 있다.

원목의 결을 그대로 사용한 대담하고 천연스러운 이 연출을 사람들은 개심사의 볼거리 중의 하나로 꼽는다.

단청이 없는 수수함에서 깊은 느낌도 난다. 실제로 건축 시기가 조선 초기까지 올라가는 오래된 건물이라고 한다.

심검당의 벽에 걸린 문태준의 시 「빈집의 약속」을 아내와 읽었다.

마음은 빈집 같아서 어떤 때는 독사가 살고 어떤 때는 청보리밭 너른 들이 살았다

별이 보고 싶은 날에는 개심사 심검당 별 내리는 고운 마루가 들어와 살기도 하였다

어느날에는 늦눈보라가 몰아쳐 마음이 서럽기도 하였다

겨울 방이 방 한켠에 묵은 메주를 매달아두듯 마음에 봄가을 없이 풍경들이 들어와 살았다

그러나 하릴없이 전나무숲이 들어와 머무르는 때가 나에게는 행복하였다

수십년 혹은 백년 전부터 살아온 나무들, 천둥처럼 하늘로 솟아오른 나무들

뭉긋이 앉은 그 나무들의 울울창창한 고요를 나는 미륵들의 미소라 불렀다

한 걸음의 말도 내놓지 않고 오롯하게 큰 침묵인 그 미륵들이 잔혹한 말들의 세월을 견디게 하였다

그러나 전나무숲이 들어앉았다 나가면 그뿐, 마음은 늘 빈집이어서

마음 안의 그 둥그런 고요가 다른 것으로 메워졌다

대나무가 열매를 맺지 않듯 마음이란 그냥 풍경을 들어앉히는 착한 사진사 같은 것

그것이 빈집의 약속 같은 것이었다

내 마음엔 독사가 살고 청보리밭 너른 들도 사는가 하면, 눈보라가 몰아치다간 별 내리는 고운 마루가 들어오기도 한다.

때로는 전나무숲 같은 고요가 자라기도 한다. 내 마음대로 되지 않는 마음이 나는 늘 어렵다.

개심사를 나와 태안읍에 있는 덕수식당에서 게국지(게꾹지, 겟꾹지, 겟국지, 깨꾹지 )를 먹었다.

게국지는 충남 태안의 향토음식으로 가을 김장 재료를 손질하는 과정에서 떨어져 나온 배춧잎이나

무청, 푸성귀 등에 호박을 썰어 넣고, 먹고 남은 게장 국물을 넣고 끓인 음식이다.

어떤 글에서는 이른 봄에서 초여름까지 봄동겉절이, 얼갈이배추 등을 이용해서 만들기도 한다고 나와 있다.

언젠가 게국지를 먹은 적이 있다. 그때 짜고 콤콤한 냄새가 나서 고개를 저었던 것 같다.

하지만 덕수식당에서는 자투리가 아닌 실한 꽃게와 배춧잎을 넣어 끓인 개량형(?) 게국지가 나와 맛이 구수했다.

내겐 먹기 편한 것이 우선일 뿐 원형에 대한 판단 능력은 없다.

얼마 전 손자와 놀고 있는데 딸아이가 갑자기 태안 무이림에 가겠느냐고 물었다. 예약하기가 힘든 곳이라고 했다.

나는 손자들과 함께 가는 것으로 생각하여 자세한 내용은 확인도 하지 않고 그러자고 했다.

알고 보니 무이림(無以林)은 만만찮은 가격임에도 아이들 동반은 허락되지 않는 숙소였다.

뒤늦게 실망을 했지만 기왕지사 힘들게 한 예약을 취소하는 것도 뭣하여 아내와 둘이서 이번 여행을 나서게 된 것이다.

나는 차가 없다. 직장에서 은퇴를 하면서 차를 갖지 않기로 했다. (* 이전 글 참조 : 2019.10.16 김기택의「자전거 타는 사람 」 )

돈도 없거니와 어딘가 바쁘게 서둘러 가야 할 것 같은 조급한 생활에서 벗어나고 싶었기 때문이다.

아쉬울 때가 있기는 하지만 크게 불편함은 없다. 여행도 대중교통을 이용해 다닌다. 가끔씩 딸아이네 차를 빌려 타기도 한다.

딸아이네는 두 아이를 키우면서 혹시 있을지도 모를 비상시에 대비하여 예비로 소형차를 하나 더 가지고 있다.

무이림에는 식당이 없고 조리 시설도 없다고 하여 저녁으로 회를 포장해 가기로 했다.

"펜션에 가시나요?"

횟집 주인이 회를 뜨며 물었다.

"예, 무이림에 갑니다. 거기서 여기 횟집도 추천해 주었어요."

"와 너무 좋은 곳에 가시네요!"

그리고 듣기에 따라서는 묘할 수도 있는 한 마디를 덧붙였다.

"자녀분들이 예약해주셨나 봐요."

차에서 기다리고 있어 상황을 모르는 아내에게 이 말을 전했다.

"주인이 주차 안내를 하며 우리 차가 모닝이라는 걸 인지하고 한 말인 것 같아.

뭐야, 모닝을 모는 사람은 지 돈 내고 무이림에 못 갈 거라는 편견인가?

굳이 아니라고, '내돈내산'이라고 내세우는 것도 우스워 그냥 웃으며 나왔지만 말이야."

나의 말에 아내는 배꼽을 잡았다.

"그냥 주인은 손님 자식을 칭찬하려는 의도인데 당신이 자격지심이 강했던 거 아니야?"

그리고 재미난 일이라는 양, 딸아이에게 전화까지 걸어 둘이서 낄낄거렸다. 딸아이가 소리쳤다.

"아빠, 위풍당당하세요!"

무이림에 주차를 하고 보니 좌 Volvo 우 Bentley 사이였다. '위풍당당'이 어쩔 수 없이 잠시 흔들렸다.

무이림은 밝고 깨끗한 분위기였다.

일본 료칸과 비슷해 보이기도 했다.

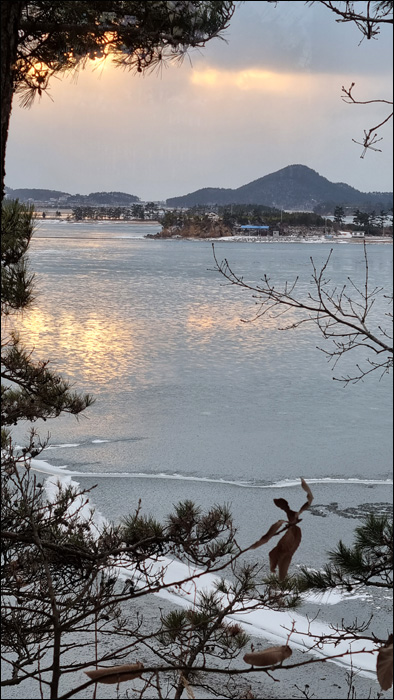

거실의 문을 열면 처마 끝에 달린 고드름이 보이고 소나무 숲 사이로 갯벌과 바다가 보였다.

구름이 두터워 일몰은 황홀하지 않았다. 해가 떨어지고 나자 바람이 거세졌다.

뜰에 심어진 여린 대나무의 허리가 급하게 휘어지곤 했다.

그럴수록 방 안은 따뜻해졌다.

족욕과 반신욕을 하는 사이 어둠이 바다를 지우고 창 가까이 다가와 있었다.

포장해 온 채로 냉장고에 넣어두었던 방어회를 꺼내고 와인으로 건배를 했다.

유튜브를 와이파이 스피커와 연결하여 케니 G와 이루마의 달달한 연주를 들었다.

'전나무숲 같은 고요'가 나른하면서도 울울창창해져 오는 밤이었다.

'여행과 사진 > 한국' 카테고리의 다른 글

| 서산·태안 돌아오기 3(끝) (0) | 2022.01.19 |

|---|---|

| 서산·태안 돌아오기 2 (0) | 2022.01.18 |

| 제주살이 30 (끝) (0) | 2021.12.11 |

| 조금씩 엇나간 삼척여행 (0) | 2021.12.01 |

| 제주살이 29 - 올레길 10코스(2) (0) | 2021.11.29 |

댓글