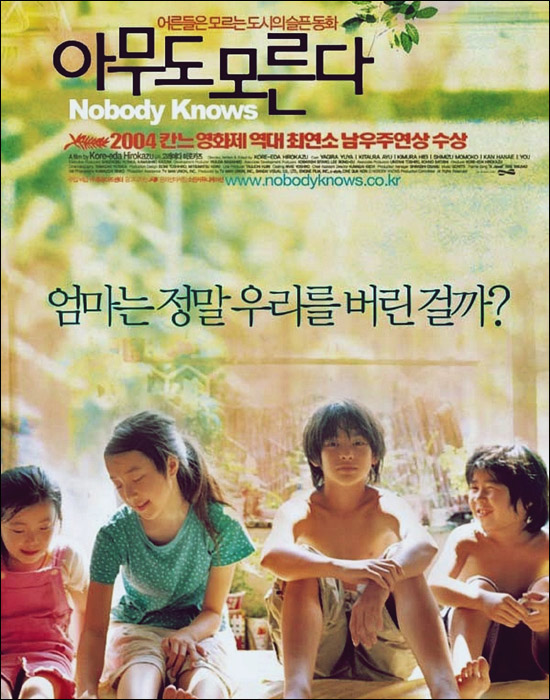

고레에다 히로카즈 감독의 영화 『아무도 모른다』에는 버림받은 4명의 아이들이 나온다.

미혼모인 엄마는 크리스마스까지 돌아온다는 말을 남기고 집을 나가 벚꽃이 피어도 연락이 없다.

아이들의 아빠는 각각 다르다. 그러나 네 명의 아빠 중 누구도 도움을 주지 않는다.

아이들이 많은 걸 싫어하는 집주인의 눈을 피해 이사 올 때 어린 동생들을 가방 속에 넣어 오기도 해서 아이들은 소리를 낼 수도 없고 베란다에 나가볼 수도 없다. 세상과 끈을 이어주고 동생들을 돌보는 건 오직 12살의 어린 장남의 몫이다.

출생 신고도 되어 있지 않아 학교도 다니지 않는 아이들은 정말 '아무도 모르는' 존재다. 그러나 더 이상 비참할 수 없고 희망이라곤 좀처럼 보이지 않는 참혹한 조건 속에서도 아이들은 천진난만하게 밝고 긍정적이다. 놀라운 생명력으로 생활을 이어간다.

댓글